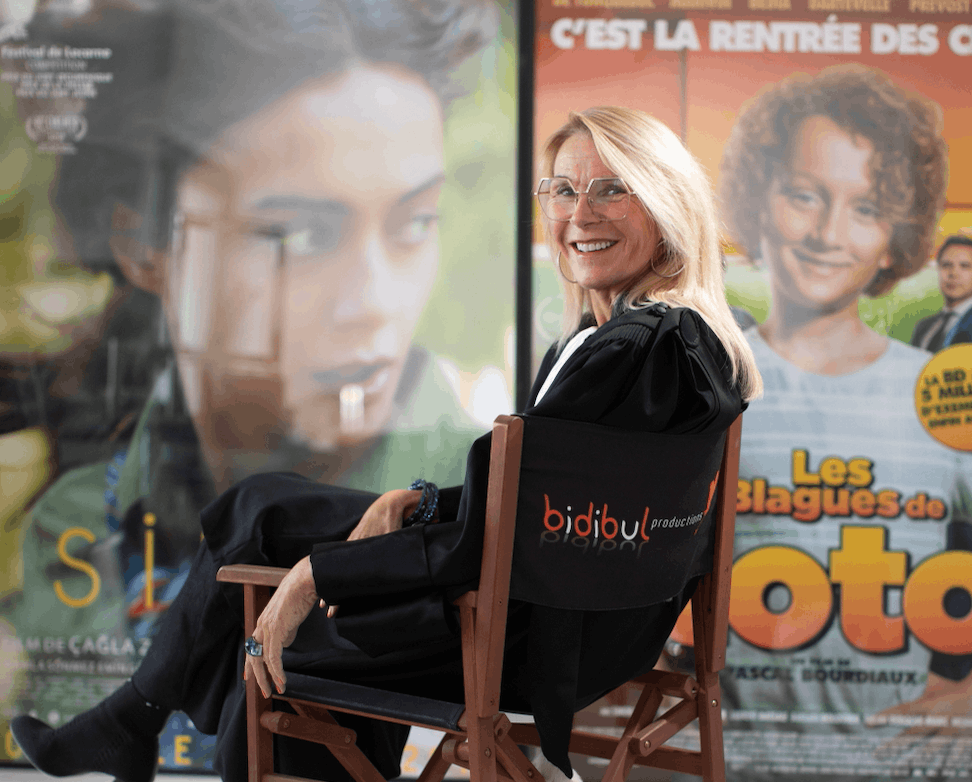

Avocate ou productrice ? Qu’est-ce qui vous définit le mieux ?

Christel Henon. – «Je continue à faire du droit, étant donné que dans la production cinématographique il y a énormément de contrats en tout genre. Mais je me sens à l’heure actuelle beaucoup plus productrice, voire scénariste, puisque je coécris désormais. Mais pas (encore) réalisatrice. Même si je viens de refaire un passage par la case études, afin d’accomplir une formation en réalisation cinématographique. Il est d’ailleurs prévu que je tourne mon premier court métrage en décembre…

Une formation effectuée en vue de perfectionner votre background de productrice?

«En partie, oui. Je conçois le métier de productrice comme étant assez global, ne se limitant pas à aller chercher l’argent pour financer un film. Produire va bien au-delà de ça. Il y a tout un aspect artistique supplémentaire. Il faut donc pouvoir appréhender toute la filière, du scénario à la réalisation. Et c’est en cela que cette formation diplômante m’aide.

Tout cela est très éloigné des dossiers que vous traitiez en tant qu’avocate, dans l’affaire Clearstream par exemple…

«J’ai, en effet, été l’avocate pendant dix ans de Denis Robert, l’acteur principal de cette affaire. Je suis intervenue sur le fond dans les dossiers français, tout en le défendant lorsqu’il était attaqué à Luxembourg. C’est Canal+ France, pour qui Denis Robert travaillait, qui m’avait contactée puis mandatée…

Comment une grande entreprise comme Canal+ vient-elle chercher une avocate à Luxembourg pour un dossier aussi important?

«Par le biais d’un autre avocat, Pierre Louis Dauzier, avec qui j’avais travaillé dans diverses affaires. Il était le juriste attitré de Havas et Canal+. Et il m’avait justement sollicitée dans le cadre du dossier de Denis Robert lors des premières procédures, afin de l’aider à établir celui-ci. Avant donc de me recommander auprès de ses clients. Robert était attaqué en matière de droit de la presse. Un domaine que je n’avais alors jamais traité – ce que j’avais signifié d’ailleurs à l’époque – puisque je m’occupais essentiellement de droit des affaires: due diligence, rachat ou vente d’entreprises… Mais ils voulaient absolument que je défende le dossier…

Pourquoi?

«J’avoue m’être aussi posé la question, car je n’avais encore jamais traité de droit de la presse. J’avais d’ailleurs cité d’autres confrères. Mais je pense que Pierre Louis Dauzier avait parlé de moi en termes tellement élogieux qu’ils me voulaient vraiment.

Vous étiez aussi partie prenante dans le procès LuxLeaks…

«On était venu me chercher en raison de mon expérience dans le dossier Clearstream. C’est comme ça que j’ai aussi défendu le journaliste Édouard Perrin, dans ce dossier LuxLeaks. Je me suis occupée de l’instruction avant de contacter un confrère pour reprendre le dossier. À l’époque, nous avions déjà lancé Bidibul Productions et le cinéma m’accaparait trop pour parvenir à m’investir à 100%. Mais on est revenu vers moi pour le procès en appel. Et j’ai alors mis mon rôle de productrice entre parenthèses pendant cinq mois pour me consacrer à ce dossier.

Lorsqu’on plaide des affaires aussi médiatisées que celles-là, pourquoi décide-t-on de mettre tout ça de côté pour se plonger dans le monde du cinéma?

«Tout simplement parce que le cinéma est très excitant aussi! Monter un film est un sacré challenge. On connaît son point de départ, mais on ne sait jamais si on pourra mener sa production jusqu’au bout. Un peu comme ces grands dossiers qui me sont passés entre les mains en tant qu’avocate et dans lesquels on ne sait jamais à l’avance si on parviendra à l’emporter. À l’image justement de cette affaire LuxLeaks où il n’existait pas de jurisprudence et où les journalistes du monde entier gardaient un œil fixé sur nous en vue du verdict. Dans les deux cas, il faut savoir se montrer déterminé, rester dans la réflexion tout le long, en cherchant les bonnes réponses à donner, tout en se refusant à baisser les bras.

Comment êtes-vous arrivée dans le milieu du cinéma?

«J’étais l’avocate de certaines sociétés de production audiovisuelle, dont LuxAnimation. Cette dernière avait été fondée en 2002 par Lilian Eche, avec qui j’ai ensuite créé la société de production Bidibul et qui est toujours mon seul associé. À l’époque, il faisait surtout de l’animation. Et un jour, je lui ai lancé: ‘Tu n’aurais pas envie de faire du cinéma avec de vrais gens?’, avant d’ajouter: ‘Moi, cela me plairait bien…’. C’était dit sur le ton d’une boutade, mais cela partait d’un vrai ressenti. J’avais été invitée sur le plateau d’un de leurs films, Les Enfants de Timpelbach, et l’ambiance m’avait vraiment plu. Cela m’avait donné envie de m’investir dans ce milieu. J’ai toujours aimé l’aventure, même quand elle m’emmène loin du métier d’avocate. Évidemment, quand nous avons créé Bidibul Productions en 2008, je n’étais pas censée m’engager professionnellement à 100% dans ce nouveau projet, mais, petit à petit, cela s’est installé comme une réalité. Jusqu’au moment où j’ai dû faire un choix professionnel…

Le positionnement de Bidibul est un peu atypique au Luxembourg, avec un grand écart qui va de films d’auteur comme Chambre 212, du Français Christophe Honoré, jusqu’à ce qu’on peut appeler de vrais «blockbusters à la française»…

«Nous avons aussi produit Sibel, qui est un film en langue sifflée et où, lorsqu’il y a des dialogues, ces derniers sont en turc. C’est donc sans doute encore un peu plus indépendant que du Christophe Honoré. Mais il y a un dénominateur commun à tous nos films: ce sont des projets qui nous ont fait vibrer. C’est comme ça que nous fonctionnons. Nous ne voulons pas être mis dans une case et avoir une ligne éditoriale unique. On avance au gré des rencontres ou des projets que nous lançons.

Vous êtes les seuls au Luxembourg à vous aventurer régulièrement dans des productions que l’on peut estampiller «commerciales très grand public». À l’image des films Boule et Bill ou des Blagues de Toto. Vous aimez bien le strass et les paillettes?

«Non, pas du tout. Je suis plutôt du genre à besogner en coulisses. D’ailleurs, je n’accepte que rarement ce genre d’interview. Pour en revenir aux films que vous citez, si nous prenons de tels projets, c’est que nous les aimons. Après, il est évident qu’à un moment, nous nous interrogeons sur la cible que l’on peut atteindre. Est-ce un projet indépendant? Grand public? Mais, quelle que soit la réponse, le but restera le même: le défendre et l’emmener le plus loin possible. Que ce soit en festival, au niveau des entrées dans les salles, en SVOD ou à la vente à l’international.

Boule et Bill et Les Blagues de Toto sont vos deux plus gros succès commerciaux, le premier ayant franchi les deux millions d’entrées, alors que le second a dépassé la barre du million malgré une sortie chahutée par le Covid-19. Mais les critiques avaient été très négatives…

«Nous ne montons pas un film pour avoir de bonnes critiques. Notre objectif est de faire passer un bon moment aux gens. De produire des films qui font plaisir. Si vous prenez Les Blagues de Toto, nous avons fait un meilleur score au box-office en deuxième semaine, avant de voir nos chiffres continuer à grimper. Soit le schéma inverse de beaucoup de productions qui déclinent avec le temps. C’est donc que le bouche-à-oreille était bon!

On ne le cache pas: on aime les films familiaux, grand public. Les divertissements! Ce qui ne veut pas dire qu’on exclut le reste pour autant. Il suffit de regarder notre catalogue pour s’en rendre compte.

Comment décide-t-on de s’engager sur un film comme l’adaptation des Blagues de Toto, dont on sait dès le départ qu’il ne restera pas comme un chef-d’œuvre du cinéma? En ayant plutôt en tête une stratégie de rentabilité?

«On sait effectivement qu’on ne remportera pas un Oscar. Mais, comme je vous le disais, nous aimons le divertissement. Et Les Blagues de Toto sont une licence connue par énormément de monde.

Ici, le matériel de départ est une série de bandes dessinées déclinées sur le principe d’un gag par page. On en a donc toute une collection, mais pas de vraie histoire. Or, on a besoin d’une bonne histoire pour réaliser un film. Donc, la décision de se lancer dans un tel projet, on la prend quand on est certain d’avoir une trame assez forte pour tenir la route.

Dans ce cas-ci, on a marqué notre accord et racheté, avec notre partenaire français, la licence liée au cinéma quand on a vu qu’on tenait un message d’actualité à raconter: l’acceptation de la différence. Et qu’on pouvait toucher avec celui-ci les enfants comme les parents, sans être trop moraliste. On ne fait jamais un film en se disant: ‘Telle production a marché précédemment et on va faire des entrées en surfant sur la même vague’. La vie est trop courte pour s’embarrasser de ce qui ne vous apporte pas du plaisir.

Après le succès du numéro 1 au cinéma, on a eu en main le scénario du deuxième épisode de Boule et Bill et nous avons décidé de ne pas suivre. Parce que cela ne nous convenait pas. Par contre, le deuxième tome des aventures de Toto est en route…

Votre prochaine production, à savoir l’adaptation cinématographique de Complètement cramé!, le best-seller (plus d’un million de livres vendus) de Gilles Legardinier, possède aussi une certaine envergure. Peut-on dire que c’est votre projet le plus personnel?

«Tout à fait. Cela fait sept ans que je le porte, depuis que j’ai commencé la lecture du livre dans un avion qui m’emmenait en Corse en 2014. Le vol n’avait pas été assez long pour le terminer, mais je l’avais quand même lu d’une traite, continuant à tourner les pages durant toute la nuit qui avait suivi. Ce n’est pas forcément l’histoire en elle-même qui m’a touchée, plutôt tout ce que ça dit entre les lignes. Les petites leçons de la vie, l’humour, tout ça mêlé à de la profondeur.

Une fois ma lecture terminée, j’avais envoyé un message à l’auteur, Gilles Legardinier. Chose que je n’avais jamais faite avant. Deux lignes, pas plus. Mais avec un nota bene à la fin, qui disait qu’au cas où, j’étais productrice de cinéma. Sans grand espoir, me disant qu’il devait y avoir du monde pour adapter un tel succès.

Et c’était le cas?

«Oui. Les mastodontes français, tels Pathé, Gaumont…, étaient intéressés. Ils sont toujours sur les best-sellers. Dans notre cas, Gilles a été touché par mon message. Il m’a contactée et on a échangé plusieurs mois avant de se rencontrer et qu’il nous choisisse. Il a eu le sentiment que j’avais compris son livre. Que le message que je voulais faire passer sur grand écran était celui qu’il avait lui-même voulu mettre dans son livre. En d’autres termes: que nous n’allions pas juste réaliser un «nouvel objet commercial». Ce n’est pas l’appât du gain qui l’a motivé. Si ça avait été le cas, ce n’est pas nous qu’il aurait choisis.

J’ai toujours aimé l’aventure, même quand elle m’emmène loin du métier d’avocate.

Avec Complètement cramé!, vous avez aussi enfilé la casquette de scénariste…

«En fait, au départ, nous avions engagé des scénaristes, de grands professionnels qui ont écrit des succès. Mais ces derniers n’ont pas compris l’essence du bouquin. Ce n’est pas de la grosse comédie ‘franchouillarde’. Il y a de l’humour certes, mais aussi beaucoup de sensibilité et d’émotion. On est davantage dans la comédie britannique que française. Et là, dans ce scénario, l’âme de cette œuvre n’était plus présente. Gilles s’en est rendu compte et il m’a dit que je devais l’écrire avec lui. Il avait remarqué que c’était moi qui apportais les idées pour tenter de débloquer les soucis scénaristiques…

C’est vous qui vous occupez aussi du casting?

«En tant que productrice déléguée et coscénariste, j’interviens sur beaucoup de points pendant toutes les phases: développement, préparation et tournage. Je fais beaucoup, mais avec des équipes autour de moi. Je ne suis pas seule. Et, pour le casting, je me suis chargée de recruter John Malkovich pour le premier rôle…

Comment y êtes-vous parvenue?

«Ce film aurait pu se faire une première fois en 2018. Un souci d’assurance avait tout fait capoter… Mais, à l’époque, j’étais partie trois mois aux États-Unis, afin de dégoter l’acteur pour notre premier rôle. J’en avais un peu marre d’être snobée par les agents lorsque nous les contactions. Donc, je m’étais rendue sur place afin de rencontrer ces agents, me faire connaître.

À l’époque, Malkovich était déjà mon premier choix. Mais cela ne passait pas avec ses représentants… Du coup, quand on a relancé la production, je me suis arrangée pour récupérer ses coordonnées. Et je suis donc passée directement par lui, court-circuitant ses agents. Je lui ai expliqué qui nous étions, quel projet nous avions et je lui ai demandé si je pouvais lui envoyer notre scénario. Les discussions ont duré six mois. On a fait le deal directement avec lui, ne repassant par ses agents qu’une fois que tout était O. K. pour formaliser les choses avec leur service juridique.

Et le reste du casting?

«Il n’est pas encore complètement bouclé, mais Fanny Ardant et Émilie Dequenne ont donné leur accord. À côté, six rôles secondaires seront dévolus à des acteurs du cru, sur un tournage où la présence luxembourgeoise sera importante. Le Film Fund finance le film à hauteur de 1,5 million sur les six actuellement au budget…

Six millions d’euros, c’est à la fois beaucoup et peu pour une telle production. Avec Boule et Bill, on se situait aux alentours des 16 millions…

«Sur Boule et Bill, nous n’étions pas producteurs délégués, mais coproducteurs. Ce n’était donc pas nous qui étions à la manœuvre dans les négociations, notamment avec les acteurs. Et puis, l’époque n’est pas la même économiquement parlant. Certains plafonds ont été revus à la baisse, les financements sont plus compliqués à trouver. Même chez nous, les dotations du Film Fund Luxembourg ont déjà été bien plus hautes. Les différents acteurs financiers qui interviennent dans une production mettent moins d’argent qu’auparavant. Nous sommes dans l’après-Covid…

Rappelons qu’au Luxembourg, il n’existe qu’un guichet de financement pour les producteurs cinématographiques: le Film Fund. Il est impossible de se passer de partenaires étrangers…

«Oui. On doit trouver des coproducteurs à l’international pour chaque film. On essaie toujours de faire en sorte qu’ils soient le moins nombreux possible, mais ce n’est pas simple. Il faut aussi parvenir à jongler avec les réglementations en vigueur dans chaque pays. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, on n’alloue pas l’argent comme on le souhaite. Il y a des contraintes à prendre en compte.

Dans le cas de Complètement cramé!, par exemple, le million et demi d’euros apporté par le Film Fund doit être dépensé à 100% dans l’économie luxembourgeoise. À côté, le reste du budget – 4,5 autres millions – vient de France via les subventions obtenues par notre partenaire hexagonal, Superprod Films, sous la forme d’un crédit d’impôt cinéma ou du Fonds de soutien cinéma et audiovisuel. D’autres acteurs interviennent aussi, tels notre distributeur (Universal), notre vendeur international…

Pour une businesswoman comme vous, la tentation n’est pas forte d’essayer de vous développer ailleurs pour éventuellement rencontrer un plus grand succès commercial?

«Non. Je ne cherche pas la notoriété. Avoir mon nom dans les journaux, ce n’est pas vraiment ma définition de l’aventure. Ce que je veux, c’est sortir les films dont j’ai envie. Et, tant que c’est possible au Luxembourg, pourquoi quitter le pays où je vis? Je préfère travailler avec des producteurs déjà installés de longue date à l’étranger que d’aller leur faire concurrence.

Le fait qu’au Luxembourg il n’existe qu’une source de financement, comme on le disait, peut être handicapant. Cela peut limiter le nombre de projets, mais le but est-il vraiment de les multiplier tant que ça? De faire du chiffre? Chez Bidibul, ce n’est clairement pas notre philosophie. Et si, dans le futur, la possibilité existait de réaliser une production de très grande ampleur, il y aurait toujours la possibilité de trouver des partenaires internationaux plus éloignés géographiquement que ceux qui nous accompagnent aujourd’hui pour le cofinancement.»

Bio express

Juriste par vocation

Née le 29 avril 1968 à Verdun (France), Christel Henon s’est rêvée juge dès l’âge de 9 ans. Elle réalise une maîtrise de droit à Metz, puis un DESS en droit notarial à Lille et un diplôme supérieur en notariat à Paris. Avant d’être assermentée avocate à Luxembourg en 1994 et de devenir avocate à la Cour en 1996.

Fiduciaire, étude et Bidibul

Avant de fonder l’étude Henon (devenue par la suite Henon-Hornung), elle a travaillé dès son arrivée au Luxembourg en 1992 à la Fiduciaire Centrale, avant de créer son propre établissement, Fisogest, en 1993. En 2008, elle lance avec son associé Lilian Esch la société de production cinématographique Bidibul Productions.