L’année 2017 a enfin démarré: Theresa May s’est prononcée pour un Brexit dur et Donald Trump a prêté serment pour devenir le 45e président des États-Unis. S’en est suivi un discours aux relents isolationnistes dont on a surtout retenu l’«America first».

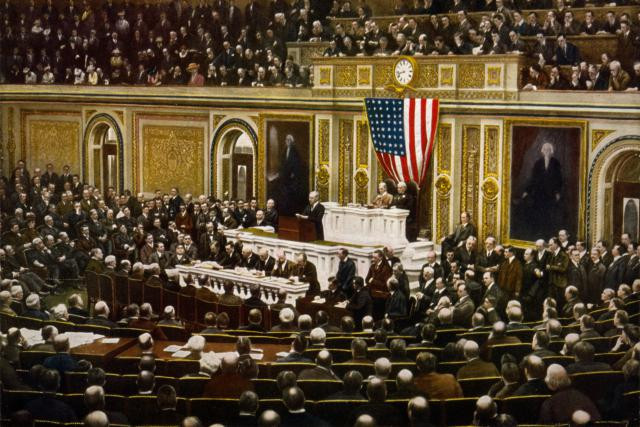

Le parallèle historique est étonnant: il y a tout juste un siècle, le 2 avril 1917, le président américain Woodrow Wilson demandait au Congrès de voter l’entrée en guerre contre l’Allemagne. Ce qu’il fait effectivement quatre jours plus tard, rompant de ce fait avec la volonté isolationniste qui avait guidé la politique étrangère étasunienne depuis l’indépendance.

Sans tomber dans l’angélisme qui consisterait à croire que les États-Unis se sont placés à titre bénévole dans le rôle de «sauveur et protecteur du monde libre» depuis une centaine d’années, on doit quand même constater que les prises de position et les promesses de Donald Trump – réduire la contribution à l’Otan, construire un mur face au Mexique, etc. – ramènent les États-Unis quelques décennies en arrière.

Nouveaux acteurs

Première preuve de ce recul: la non-participation de la nouvelle administration américaine, ce lundi, à la conférence d’Astana (Kazakhstan) entre le pouvoir syrien et les groupes rebelles non djihadistes. La réunion, qui se veut une étape supplémentaire et indépendante des négociations de Genève qui doivent reprendre dans deux semaines, laisse la part belle à la Russie de Vladimir Poutine, à la Turquie et à l’Iran.

L’Europe en est également absente. Mais qui compte encore sur elle? Pourtant, comme le signifiait le politologue Philippe Poirier sur Paperjam.lu ce lundi, «dans les quatre prochaines années, l’Union européenne doit se prendre en mains».

C’est d’ailleurs une chance qui lui est offerte de reprendre l’importance qui devrait être la sienne sur le plan international. Encore faudra-t-il éviter que des Marine Le Pen en France et des Geert Wilders aux Pays-Bas ne viennent saboter le processus par des revendications nationalistes appuyées de ce côté de l’Atlantique.

Une chance de s’imposer

L’Europe donc, qui fêtera les 60 ans du traité de Rome dans deux mois, devra moins compter sur le grand frère américain, qui préférera sans doute se rapprocher d’un Royaume-Uni en voie de déseuropéanisation, et afficher ses propres positions, en ne parlant que d’une seule voix, comme elle a su le faire sur un dossier aussi sensible que la lutte contre le réchauffement climatique.

Les enjeux à nos portes – guerre en Syrie, flux migratoires, retour de la Russie sur la scène internationale – exigent des dirigeants européens qu’ils puissent outrepasser leurs positions contradictoires et afficher des politiques claires et unanimes.

C’est sans doute beaucoup demander. Il n’y a d’ailleurs qu’à voir le débat improvisé par médias interposés ce week-end entre Nicolas Schmit et Jean Asselborn sur la question de l’immigration pour admettre que l’unicité de voix européenne ne sera jamais facile à obtenir dans des dossiers complexes.

Pour y parvenir, il faudrait en tout cas amener l’Union européenne sur une voie résolument fédérale, en lui déléguant des responsabilités notamment de politique étrangère. Ce qui lui manque cruellement pour espérer devenir une entité de poids sur la scène internationale. Le départ des Britanniques est une barrière en moins dans cette voie. Mais il en reste encore tant d’autres à abattre.