Au milieu de l’été, Google a dévoilé une vision souriante de la ville du futur. Des bâtiments tout en bois. Des rues dallées de LED interchangeables. Nous déambulerons sur un sol «dynamique», pour reprendre le terme employé par Sidewalk Labs, la filiale d’Alphabet qui travaille sur le projet à Toronto. Les lumières sur les dalles modifieront les voies de circulation en fonction du trafic ou du jour. D’un clic, une rue deviendra piétonne ou terrain de basket.

Le sol dégagera de la chaleur en cas d’événement neigeux, des abris imperméables se déplieront pour nous protéger de la pluie. Un petit air de paradis, avec des promeneurs heureux, un rien gadget, et qui ne dit pas la complexité de créer une vraie smart city.

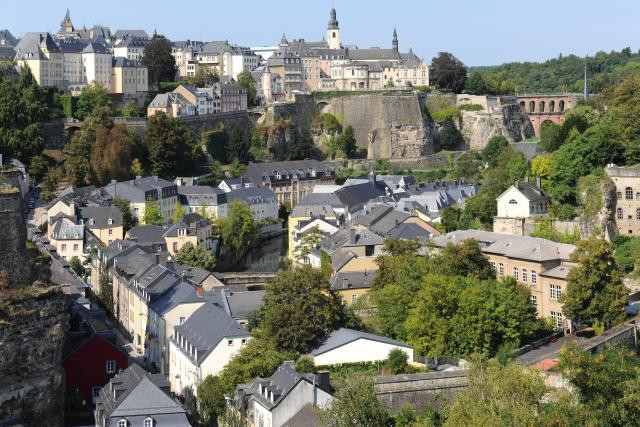

Des défis très concrets endossés par Luxembourg-ville

La smart city naît d’une urgence: comment vivre mieux dans des villes confrontées à une démographie galopante. La future smart city est donc d’abord une grande ville, capitale ou mégalopole, qui doit trouver des solutions durables à ce défi en mettant en œuvre une multitude d’outils technologiques et sociétaux. Il est un peu rapide de réduire la cité du futur à une «ville connectée».

Comme le rappellent Philippe Gerber et Olivier Klein du Liser (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research), «plus les systèmes sont interconnectés, plus c’est intéressant, mais c’est aussi plus risqué dans les grandes agglomérations en cas d’événements critiques. Il est important en outre que la gestion du territoire par la donnée soit précédée d’une réflexion et de décisions majeures sur la manière dont on peut garantir l’intégrité des systèmes d’information et des données qui sont – ou pourraient être – collectées». Dans ce domaine, Luxembourg-ville aurait quelques coups d’avance.

Dès 2017, le Professeur Dr Lucien Hoffmann du List, à l’origine d’un programme interdépartemental Smart cities, jugeait que Luxembourg possède «un potentiel unique en Europe, en termes de terrain d’expérimentation et de démonstration de nouvelles approches innovantes (…)». Plusieurs projets viennent appuyer son propos: indépendance énergétique, gestion de ressources en eau potable, évaluation des incidences sur l’environnement selon le choix du mode de transport ou encore la rénovation des bâtiments… Au-delà des belles intentions, la ville intelligente doit d’abord se confronter à ce type de défis essentiels sur lesquels Luxembourg a pris des engagements forts et concrets.

Augmenter la part de la consommation locale

D’autres villes ont choisi de s’engager au sein de Fab City, un réseau international qui promeut le développement d’un modèle urbain basé sur la fabrication et la production locales, circulaires et numériques. «Aujourd’hui, une ville consomme entre 4% et 8% de ce qu’elle produit localement. On pourrait atteindre raisonnablement les 10% voire 15%», estime Vincent Guimas, un des membres fondateurs de Fab City.

La ville intelligente va également doter le citoyen de nouveaux pouvoirs: e-démocratie, animations culturelles et sociales, jardins urbains… et économies d’énergie. À l’heure actuelle, nous n’avons qu’une perception floue de notre impact énergétique en fonction de nos actions.

«Avec des outils, des datas, une connaissance précise de nos dépenses en énergie permettrait d’éviter qu’on ne consomme dix fois plus quand on est dix fois plus nombreux», juge Mathieu Dancre, directeur du développement et du marketing de Cameo Energy, spécialiste de la transformation énergétique. Selon lui, trois obstacles subsistent face à la problématique énergétique: «le financement, la préservation du patrimoine et les arbitrages. Et la smart city est la meilleure maille pour travailler les trois briques», estime-t-il.

Transférer le pouvoir de décision

La question de l’arbitrage revient régulièrement lorsque l’on parle de ville intelligente. «De plus en plus, les villes vont devoir affronter des problématiques auxquelles l’État ne peut faire face seul par la mise en place de législations. Par exemple, comment intégrer les voitures autonomes dans la ville? Quel sera le périmètre auquel auront accès ces véhicules? Comment préparer la population et quid des problématiques juridiques et d’assurances? Les tests et tout le travail préparatoire se feront aussi au niveau des villes, localement», rappelle Bertrand Meunier, co-fondateur du Symposium International sur les villes intelligentes.

Au-delà des choix technologiques, ce sont les responsabilités, souvent dispersées au niveau national, régional et local, qu’il faudra repenser. Donner plus de pouvoir aux villes, mais jusqu’où et comment? Vous l’aurez compris, on n’érige pas une smart city en un jour. Et aujourd’hui, on cherche encore le modèle parfait.