Cela fait plus de 20 ans que les équipes du Musée national de la Résistance et des Droits humains, à Esch-sur-Alzette, étaient en attente d’une restructuration et d’une rénovation de leur outil de travail. Un chantier compliqué, pour un lieu de mémoire elle aussi compliquée, car cette réouverture ne concerne pas que l’architecture, mais aussi le contenu de l’exposition et l’orientation générale du traitement de la mémoire de la période de la Seconde Guerre mondiale. Heureusement, à force de persévérance et de patience, le musée est fin prêt et le public pourra de nouveau franchir l’entrée à partir du 1er mars prochain.

Un musée de mémoire

Le Musée national de la Résistance et des Droits humains a été créé en 1956 comme «un lieu de mémoire, d’éducation, de transmission et de commémoration de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale au Luxembourg». Sa mission est de maintenir la mémoire de cette époque mouvementée, mais aussi de faire passer des messages universels et d’intégrer dans le parcours les droits humains et les valeurs démocratiques humanistes.

Photo prise lors de l’inauguration du musée en 1956. (Photo: MNRDH)

Après une première restructuration et rénovation en 1985, des négociations entre la Ville d’Esch et le ministère de la Culture ont été lancées en 1995. Entre 1996 et 2000, un premier dossier de scénographie a été réalisé par le bureau Clemes, mais est resté sans suite. Ce n’est qu’en 2015 que le gouvernement, le conseil communal et le conseil d’administration de l’Œuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte décident de relancer le projet. Le dossier de renouvellement du musée est alors confié une nouvelle fois au bureau Jim Clemes Associates et le bureau NJOY remporte le concours international pour la muséographie. Le musée ferme en mai 2018 pour le début des travaux. Bien qu’il ait été provisoirement ouvert pour Esch2022, l’inauguration et la réouverture officielle seront finalement organisées le 1er mars prochain.

Une rénovation et une construction

Pour cette régénération du musée, un réaménagement de ce dernier était nécessaire. Une première étape a été de remettre aux normes l’ancien bâtiment de Nicolas Schmit-Noesen construit en 1956. Le bureau Jim Clemes Associates y apporte aussi les interventions de rénovation nécessaires: réfection des sols, des luminaires, remplacement de la verrière, du système de ventilation, réaménagement de la place à l’extérieur…

Mais au-delà de la remise à niveau du bâtiment, la plus grande modification consiste en l’extension du musée: la maison mitoyenne au musée, au 136, rue de l’Alzette, a été démolie pour laisser place à une nouvelle bâtisse dont les plans correspondent aux besoins du musée. Le sous-sol est dédié aux expositions temporaires, le rez-de-chaussée et le premier étage à l’exposition permanente. On trouve également des espaces pour l’administration, l’accueil des publics et l’organisation d’ateliers, des espaces de stockage et d’archivage.

La nouvelle façade du musée porte en son centre une déchirure pour rappeler l’histoire douloureuse qui est présentée derrière ses murs. (Photo: Guy Wolff/Maison Moderne)

Une nouvelle façade a été créée à ce niveau pour signifier le changement d’affectation: une façade en briques noires, marquée en son centre par une déchirure, évoquant symboliquement les difficultés et les situations de conflits de la période traitée par le musée. Un espace en creux, comme une blessure profonde, qui nécessite un long processus de guérison et qui n’est jamais à l’abri de se rouvrir.

Un nouveau parcours muséographique

Cette période de fermeture a été l’occasion pour l’équipe du musée de repenser totalement la manière dont le contenu de l’exposition doit s’adresser au public. «Nous avons élaboré beaucoup de dialogues et de recherches sur le sujet», explique Frank Schroeder, directeur du musée. «Nous avons voulu créer un parcours séquencé qui permet à la fois de comprendre le contexte historique et d’avoir une approche plus subjective, d’être confronté au sujet avec sa propre expérience.»

La nouvelle muséographie est confiée au bureau NJOY, dirigé par , qui a travaillé en collaboration avec le studio Below (Mauro Doro). Le parcours de l’exposition a été entièrement repensé. L’entrée principale a été déplacée et ne se fait plus par la porte monumentale centrale, mais par une entrée latérale qui passe devant un jardin du souvenir. Une nouvelle banque d’accueil permet de renseigner les visiteurs et de les orienter vers le début de la visite. Ces derniers arrivent alors dans le majestueux hall d’honneur, qui abrite l’introduction du nouveau parcours et peut également servir de salle polyvalente. À partir d’ici, les visiteurs sont mis en condition pour s’interroger sur les questions essentielles de l’exposition: qu’est-ce que résister et comment un individu se positionne-t-il face à des événements qui s’imposent à lui? Une série de 28 témoignages historiques sont proposés dans des modules vidéo nichés dans les alcôves latérales.

Une black box dans l’extension

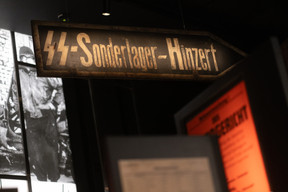

Puis le parcours se poursuit dans la nouvelle extension envisagée comme une grande black box. On peut y découvrir une salle dédiée au contexte historique, avec une frise chronologique didactique très riche en informations, et qui détaille la vie quotidienne sous un État totalitaire... Le second étage est consacré aux possibles réactions, de la non-action jusqu’à la collaboration en passant par la résistance, et les conséquences de ces réactions. Parmi les archives phares, il faut souligner la présentation des vestiges de la baraque de Hinzert, une poupée en uniforme nazi ou encore une veste portant les restes d’une étoile juive. Viennent ensuite les chapitres sur la Shoah, la libération, l’après-guerre et la question de la mémoire.

L’exposition est composée d’éléments très hétéroclites: textes imprimés, documents historiques, objets présentés sous vitrine, enregistrements audio, films, infographies…

La nouvelle scénographie permet d’embrasser cette matière très variée et diverse avec beaucoup de subtilité. Elle parvient à rendre la densité du propos à travers une installation à plusieurs niveaux de lecture, permettant à chacun de faire son propre parcours au sein du déroulé muséographique.

Mêler la petite et la grande histoire

Par ailleurs, cette nouvelle muséographie permet de juxtaposer à la fois les destins individuels et la description du contexte, la petite et la grande histoire, rendant très humain le déroulé historique. Ainsi, l’enchaînement des faits historiques est mis en perspective par le vécu de différents témoins, ouvrant par là même différentes perspectives, permettant l’apport des nuances à formuler, de traiter les zones grises, dans cette histoire où tout n’est pas noir ou blanc.

À la fin du parcours, une ouverture contemporaine est proposée. (Photo: Guy Wolff/Maison Moderne)

La fin du parcours est l’occasion d’une ouverture sur l’histoire contemporaine. Pour cette dernière partie, des portraits d’habitants du Luxembourg, mais provenant de différentes parties du monde, ont été réalisés (conception, réalisation et direction assurées par Frédérique Buck en collaboration avec l’association Passerell et de nombreux autres collaborateurs). Ils racontent leur vécu, parlent des violations de leurs droits fondamentaux et des situations de discrimination dont ils ont été victimes.

Partout, l’architecture des années 1950 est respectée et les ajouts contemporains contrastent volontairement pour plus de clarté. L’ensemble est d’une grande justesse, remarquablement exécuté, avec beaucoup de travail historique et muséographique. Il convient ici de saluer l’important travail qui a été réalisé par les équipes. Il serait par ailleurs intéressant que l’équipe du musée soumette ce projet à des concours architecturaux, car l’ensemble est vraiment de qualité et mériterait d’être reconnu à un niveau international.

Week-end portes ouvertes les 2 et 3 mars. Des visites guidées sont proposées toutes les 30 minutes.

Place de la Résistance à Esch-sur-Alzette, du mardi au dimanche de 10h à 18h et le jeudi jusqu’à 19h30.