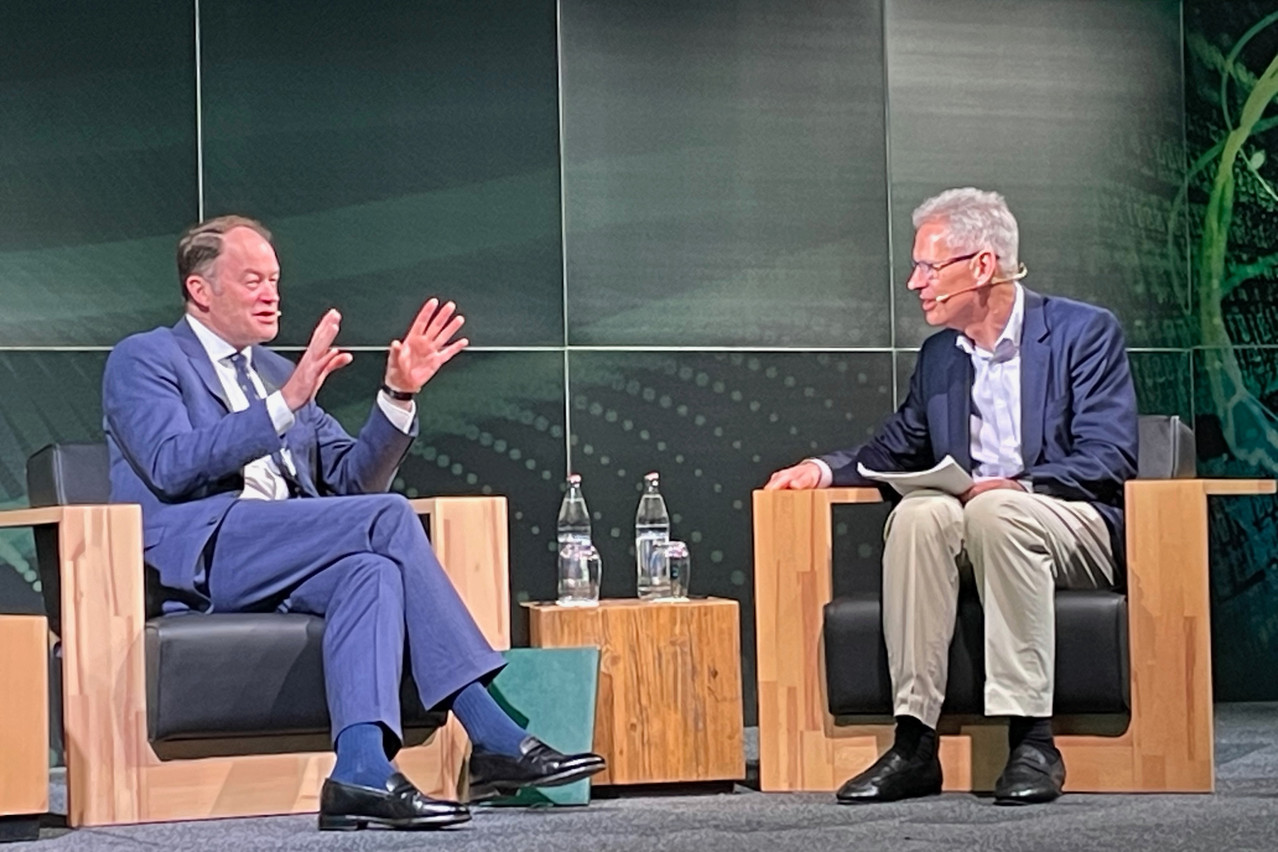

«J’ai eu le béguin pour Charlotte de Luxembourg, , quand j’avais environ 14 ans. Cela n’a jamais abouti », soupire en souriant le général Sir Patrick Sanders, ancien chef de l’armée britannique, lors de la conférence sur la distribution transfrontalière organisée par Deloitte et Elvinger Hoss Prussen, avec le soutien de FT Live, le 13 mai.

Sir Patrick Sanders estime que JD Vance, vice-président américain, a joué un rôle de catalyseur en s’exprimant à la Conférence de Munich sur la sécurité. Selon lui, son discours a provoqué des «ondes de choc» en Europe, en rendant « très clairement » perceptible que ce qui relevait d’une tendance sous la première administration Trump est désormais devenu une réalité assumée. Il voit dans ce moment un tournant majeur: le retrait perçu des États-Unis de leur rôle de « léviathan » ou de garant de l’ordre international post-guerre froide, considérant que le coût de cet « empire » est devenu trop élevé — une dynamique amorcée sous Obama et accentuée de manière brutale par Trump.

«La Russie manquait de temps, et ce que Trump lui a offert, c’est une bouée de sauvetage… Nous [le Royaume-Uni] nous sommes retirés du Suez oriental en 1956 parce que nous avons compté le coût du maintien de cet empire… mais pas les bénéfices qui en découlaient. »

Ce basculement américain constitue, selon lui, un choc stratégique, économique et géopolitique majeur pour l’Europe. S’il reconnaît la justesse du point de vue de Jean Monnet selon lequel l’Europe réagit bien aux chocs — comme celui de la crise financière mondiale —, Sir Patrick Sanders se montre sceptique quant à sa capacité politique et économique à saisir pleinement ce moment. Il a pointé les faibles résultats de l’Europe en matière d’action politique, en particulier depuis l’annexion de la Crimée en 2014, qu’il qualifie de «signe avant-coureur».

L'Europe peut-elle vraiment s'unir?

La sécurité de l’Europe est désormais perçue comme indissociable de celle de l’Ukraine, ce qui renforce l’urgence de réarmer le continent et de maintenir le soutien à Kyiv. Sir Patrick Sanders a toutefois suggéré qu’une crise encore plus profonde pourrait être nécessaire pour provoquer une véritable union européenne en matière de défense, tant l’action collective reste difficile à concrétiser. Il en veut pour preuve un pacte de défense modeste, aujourd’hui paralysé par des désaccords sur des sujets secondaires, comme les droits de pêche. « Ce n’est pas un signe encourageant pour une Europe censée réagir de manière cohérente et collective à une menace bien plus grave qu’une crise de la pêche. »

Le partage de renseignements avec les États-Unis doit-il être reconsidéré ?

« La plupart des renseignements circulent dans l’autre sens », a déclaré Sir Patrick Sanders, soulignant combien le maintien du lien transatlantique reste vital. Il a mis en avant les avantages substantiels de cette relation, notamment en matière de partage de renseignements dans le cadre de l’Alliance des cinq yeux et de l’Otan

« De Gaulle avait raison: on ne peut pas faire confiance aux États-Unis sur le long terme », a-t-il ajouté. Dès lors, la logique d’une autonomie stratégique européenne « a du sens ». Mais, selon lui, la dissuasion face à la Russie exige une mise en œuvre cohérente et collective — bien au-delà des initiatives nationales isolées en matière de défense.

«L’opportunité est immense: tout ce qu’il faut, c’est la volonté politique d’agir», a affirmé Sir Patrick Sanders. Selon lui, l’Europe dispose de bases solides et d’une réelle capacité de montée en puissance. Il a cité quelques grands noms du secteur — Leonardo, Rheinmetall, British Aerospace — tout en soulignant que la plus grande opportunité se trouve dans un «second secteur de la défense», axé sur la technologie: un écosystème fondé sur la rapidité, l’adaptabilité et l’innovation logicielle, plutôt que sur les seules plateformes matérielles. C’est, selon lui, l’une des principales leçons du conflit en Ukraine.

Il estime que le secteur privé — en particulier les acteurs du capital-risque — est mieux placé pour stimuler cette innovation, grâce à sa liberté d’action et son orientation vers l’avenir, contrairement aux gouvernements, souvent paralysés par leur aversion au risque. «Les gouvernements cherchent à atténuer tous les risques, parce qu’il s’agit d’argent public», a-t-il expliqué. Il attribue une part du succès ukrainien à l’absence de réglementation contraignante en temps de guerre. « Réfléchir de manière bien plus créative à la régulation (...) serait déjà un bon début. »

Deux guerres en Ukraine: technologie et style Première Guerre mondiale

La guerre en Ukraine illustre à la fois la nature constante du conflit — humain, violent, viscéral, politique — et son évolution dans les modes opératoires. «Certains éléments seront parfaitement transférables à d’autres théâtres d’opérations, d’autres non», a observé Sir Patrick Sanders. Il rappelle que, malgré les avancées technologiques, les guerres se gagnent toujours sur le terrain: par le contrôle des ressources, des populations et du territoire. Dans ce contexte, «la défense conserve l’avantage sur l’offensive».

La stagnation des lignes mène à une guerre d’attrition, où la technologie sert à briser l’impasse. Mais selon lui, la guerre reste avant tout une affaire d’adaptation, et non de quête d’une technologie miracle. «Les drones FPV, les drones à fibre optique et les frappes longue portée dominent aujourd’hui, mais il ne faudra pas longtemps avant que les contre-mesures ne prennent le dessus», a-t-il estimé.

La durée probable du conflit impose donc des exigences structurelles : des stocks suffisants, une base industrielle robuste, une population préparée et une industrie agile, idéalement capable d’exploiter des technologies à double usage, civiles et militaires.

Les avoirs financiers russes gelés devraient être mis à contribution

«Quand n’est-il pas moral de se défendre contre les attaques… Il est immoral de ne pas investir dans la défense de sa population, de ses enfants et des générations suivantes», a déclaré M. Sanders. Il a noté que le pendule de l’ESG revient vers le secteur de la défense, porté par l’opportunité de marché et la conviction des sociétés de capital-risque en la justesse de la cause. «Donc, si vous n’êtes pas en phase, je me regarderais dans le miroir, en tant qu’investisseur ESG dévoué, et je m’interrogerais sur ma morale.»

Interrogé par le public sur la dissuasion nucléaire et le pacte entre la Pologne et la France, M. Sanders a rappelé que les membres de l’OTAN bénéficient du parapluie nucléaire du Royaume-Uni et de la France. Il a toutefois exprimé son inquiétude quant à une éventuelle réduction de la «dissuasion élargie» des États-Unis, qui pourrait entraîner une prolifération nucléaire au Moyen-Orient et en Asie. Bien que numériquement inférieures à celles de la Russie (1.700), les 400 têtes nucléaires stratégiques franco-britanniques conservent une forte capacité de dissuasion. «La Russie va perdre Moscou.»

«Il serait injuste de laisser Bruxelles subir seule toute la colère de la Russie sans soutien», a déclaré Sir Patrick Sanders. Il estime que les actifs russes, évalués à près de 300 milliards de dollars, devraient être mobilisés pour soutenir le réarmement de l’Ukraine, financer sa reconstruction et/ou couvrir les réparations.

Qui d'autre jouera un rôle dans la reconstruction ?

«Je suis profondément pessimiste quant aux perspectives d’un règlement durable, pacifique, stable et sûr en Ukraine, en raison d’objectifs totalement inconciliables», a admis Sir Patrick Sanders. Selon lui, l’Ukraine ne renoncera «jamais» à sa souveraineté ni à son territoire, à l’exception «peut-être de la Crimée». Il estime que les ambitions de Vladimir Poutine vont bien au-delà du simple contrôle territorial : elles visent à remettre en cause la souveraineté ukrainienne dans son ensemble, à défier l’OTAN et l’Union européenne, et à restaurer une forme d’empire russe. Pour cela, la Russie se réarme activement, en se préparant à d’éventuels conflits avec l’Alliance atlantique — comme l’a laissé entendre le ministre russe de la Défense lors de son discours pour le Jour de la Victoire, à Moscou.

Interrogé par Paperjam sur la pression exercée sur les chaînes d’approvisionnement russes, Sir Patrick Sanders a observé que Moscou parvient à régénérer sa puissance de combat avec le soutien de la Chine, de la Corée du Nord, de l’Iran, mais aussi — indirectement — de l’Europe, via les revenus issus des ventes d’énergie. Il reconnaît que l’Ukraine parvient à perturber une partie de cette production, mais estime que cela reste insuffisant pour faire pencher la balance. «Ce n’est pas assez pour la vaincre.»

Selon lui, le véritable point de rupture pour la Russie pourrait résider dans les effectifs militaires, face à un niveau d’attrition élevé. Une nouvelle mobilisation lui paraît probable d’ici la fin 2025 ou le début 2026 — un mouvement qui pourrait ramener la guerre à Moscou et Saint-Pétersbourg.

Dans l’intervalle, ce qu’il appelle «l’économie de la mort» — salaires élevés, prestations de décès — agit comme un levier économique dans les régions les plus pauvres, mais alourdit les finances de l’État russe.

Pour illustrer les besoins en main-d’œuvre d’un pays confronté à une guerre existentielle, Sir Patrick Sanders a rappelé que la France, dont la population était comparable à celle de l’Ukraine à l’époque, avait mobilisé entre 10 et 12 millions d’hommes pendant la Première Guerre mondiale. À ce jour, l’Ukraine a mobilisé un peu plus d’un million de personnes. Il reconnaît toutefois que le pays dispose de «beaucoup plus de capacités». Si ces ressources n’ont pas encore été pleinement engagées, c’est à la fois pour des raisons politiques, mais aussi par volonté de préserver la génération montante, porteuse d’innovation et de savoir-faire technologique. Il a enfin souligné que de nombreux jeunes Ukrainiens contribuent à l’effort de guerre sans pour autant porter l’uniforme.

Sir Patrick Sanders s’attend à ce que la majeure partie des coûts de reconstruction de l’Ukraine, estimés à plus d’un milliard de dollars, incombe à l’Europe. Quant au plan américain visant à mobiliser les revenus issus des minéraux ukrainiens pour financer cette reconstruction, il reste, selon lui, à concrétiser.

Il estime néanmoins que cet immense effort représente aussi une opportunité stratégique pour l’Europe, notamment en matière de résilience des infrastructures. À ce titre, il a souligné la capacité remarquable de l’Ukraine à défendre son réseau électrique contre les frappes russes: «La plupart d’entre nous pensaient que le réseau électrique ukrainien s’effondrerait cet hiver… [mais] la Russie n’a jamais réussi à le détruire.» À l’inverse, il a cité la récente panne d’électricité en Espagne et au Portugal comme un rappel brutal de la vulnérabilité des infrastructures critiques européennes face à des attaques ou à des défaillances systémiques.

La guérilla peut résulter d'un armistice injuste

«La guérilla n’est qu’une autre forme de guerre», a affirmé Sir Patrick Sanders, qui la décrit comme une méthode asymétrique employée lorsque la force conventionnelle fait défaut. Il souligne que la composante morale, la volonté de se battre et la résilience des Ukrainiens restent intactes. Selon lui, une résistance systématique ne verrait le jour qu’en cas d’armistice imposant une paix injuste, remettant en cause la souveraineté, l’indépendance ou l’intégrité territoriale de l’Ukraine. «La plupart des préparatifs que nous avions transmis aux Ukrainiens avant le début du conflit — notamment l'entraînement — visaient justement à mener des opérations de résistance», a-t-il précisé.

Cet article a été , traduit et édité pour le site de Paperjam en français.