Selon un rapport de la Fondation Idea, entre 1990 et 2023, les émissions de gaz à effet de serre du Luxembourg ont baissé d’environ un tiers, alors que sa population augmentait de 70%. Cette réduction est principalement liée à la transformation et à , dont les émissions ont été divisées par près de cinq. Le secteur résidentiel et l’énergie ont également contribué à la baisse.

Mais ces chiffres masquent une réalité plus complexe. Le Luxembourg reste l’un des plus gros émetteurs par habitant de l’Union européenne, avec 13 tonnes de CO2 équivalent par an, contre huit en moyenne dans l’UE. Ce record s’explique en grande partie par les ventes de carburants à bas prix aux non-résidents, qui pèsent lourd dans le bilan national. Si l’on retire cet effet du «carburant exporté», le total chuterait à neuf tonnes par habitant, soit 11e au classement européen au lieu de la première.

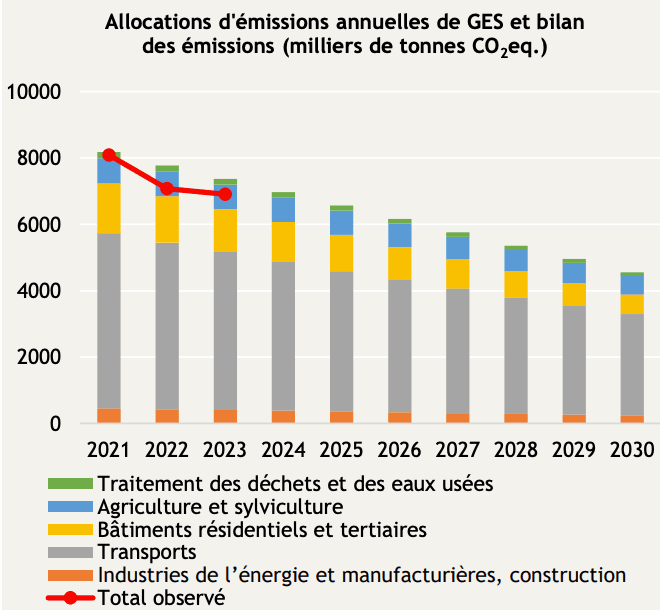

Dans son Plan national intégré en matière d’énergie et de climat (Pnec), le Luxembourg s’est engagé à réduire ses émissions de 55% d’ici 2030 (base 2005). Pour y parvenir, le pays compte notamment sur , la hausse de la taxe carbone, et . Mais le rythme doit s’accélérer: la réduction annuelle moyenne devra presque doubler, passant de 3% à 5,8% entre 2023 et 2030.

En 2023, les émissions ont été de 6,3% en dessous de l’allocation fixée. (Graphique: Fondation Idea)

La Grande Région: un bilan proche du Luxembourg

Le Luxembourg ne fait pas exception dans son voisinage immédiat. La Grande Région, composée de la Lorraine, de la Wallonie, de la Sarre et de la Rhénanie-Palatinat, affiche une moyenne de 11,1 tonnes de CO2 par habitant, soit la 4e plus haute intensité en Europe si elle formait un pays. Toutes ses composantes dépassent la moyenne de l’UE. Et si le Luxembourg est souvent montré du doigt, c’est la Sarre qui détient le vrai record local, avec 19 tonnes par habitant, en partie à cause d’une production électrique encore très carbonée.

Comme l’analyse le directeur de la Fondation Idea, Vincent Hein, dans la publication «Les trajectoires de décarbonation dans la Grande Région», «le principal moteur de la décarbonation de la Grande Région a été le secteur industriel», mais «les émissions du transport, elles, n’ont que très marginalement reculé en 30 ans». Résultat: si les tendances actuelles se poursuivent, la Grande Région n’atteindra qu’une baisse de 41% de ses émissions d’ici 2030, bien loin de l’objectif européen de -55%.

Les émissions de la Grande Région sont plus élevées que la moyenne dans l’UE. (Graphique: Fondation Idea)

Contrairement à ses membres, la Grande Région en tant qu’entité n’a pas de stratégie climatique propre. Pourtant, la densité des échanges humains et économiques justifierait une gouvernance partagée de la transition. Plus de 200.000 travailleurs frontaliers traversent chaque jour ses frontières, souvent en voiture, – le point noir de tous les territoires concernés, avec une baisse quasi nulle depuis 1990.

Dans son analyse, Vincent Hein plaide pour dépasser cette inertie institutionnelle: «Le caractère fortement intégré de certains territoires au sein de la Grande Région, au premier rang desquels le Luxembourg, plaide pour des actions concertées qui pourraient positivement accompagner la transition climatique.» Le directeur évoque notamment plusieurs leviers potentiels:

– la coordination des infrastructures énergétiques locales;

– le développement de projets conjoints sur les énergies renouvelables ou ;

– une meilleure synergie entre clusters industriels similaires (automobile, bois, écotechnologies);

– une coopération renforcée au niveau universitaire pour diffuser les innovations écologiques dans le tissu économique.