La paix n’existe pas

Le principal enseignement de l’histoire est que le conflit est la norme, non l’exception. Trois grands facteurs civilisationnels, politiques et géographiques expliquent cette réalité.

Tout d’abord vient le rôle de la civilisation, qui constitue le plus haut niveau de regroupement des peuples autour d’éléments communs, tels que les langues, religions, coutumes et narrations historiques. Chacune d’entre elles a tendance à se considérer au centre du monde et à chercher son émancipation, souvent au détriment des autres. Des croisades aux tensions actuelles au Proche-Orient, les conflits naissent de ces logiques, comme la guerre actuelle voulue par Vladimir Poutine, qui n’oppose pas selon lui les Russes aux Ukrainiens, mais la civilisation slave-orthodoxe à la civilisation occidentale.

À ce facteur s’ajoute, de manière cyclique, une dimension politique. La crise de 1929, suivie d’un protectionnisme généralisé, a précipité le monde dans la Grande Dépression et a ainsi facilité la montée des régimes autoritaires. Lorsque les dirigeants ne parviennent plus à faire face aux problèmes sociaux ou économiques, les peuples s’orientent vers des leaders autoritaires qui construisent leur pouvoir sur l’identification d’un ennemi à éliminer: immigrés, «aliens mexicains», «lunatiques de gauche». La peur de l’autre est l’un des moteurs de cohésion les plus puissants. Cette mécanique n’a rien de nouveau, mais reste terriblement efficace: et cela fait dix ans que nous observons son grand retour à l’échelle mondiale.

Démocraties et autocraties dans le monde (Sources: V-Dem 2025, Edmond de Rotschild Asset Management)

Enfin, les caractéristiques géographiques, comme des localisations stratégiques ou des ressources naturelles, jouent un rôle crucial dans la répétition des conflits. Par exemple, la Crimée est disputée depuis des siècles, notamment, car elle offre à la Russie l’accès à un port qui ne gèle pas en hiver; la Chine convoite Taïwan également pour rompre l’encerclement des alliés de l’Occident en mer de Chine, tandis que le Groenland éveille aujourd’hui un intérêt fort des Américains afin d’étendre leur influence dans l’Arctique.

Les dernières heures de la «pax americana»

L’invasion controversée de l’Irak en 2003 et la crise financière mondiale de 2008 ont accéléré le rejet du modèle hégémonique occidental, au point de rallier autour de cette opposition les grandes puissances de civilisations qui, jusqu’alors, n’avaient presque aucun point commun. L’alliance des BRICS+, qui inclut notamment l’Iran depuis l’année dernière, incarne désormais le club des adversaires de l’Occident au complet. Ce bloc représente 46% de la population et près d’un tiers du PIB mondial. Il affiche un agenda clair: affaiblir le dollar en tant que monnaie dominante, promouvoir un ordre mondial «multipolaire» dans lequel chaque civilisation pourrait vivre selon ses propres règles, et délégitimer le modèle démocratique occidental, perçu comme inefficace, incapable de se réformer, et symbole d’un monde en déclin.

Le coup de grâce est venu de là où l’on s’y attendait le moins: du pays au cœur même de ce modèle, les États-Unis. Le discours du vice-président américain Vance à Munich, dans lequel il expliquait aux Européens combien leur vision «humaniste» était erronée, ainsi que le triste épisode de harcèlement du président ukrainien Zelensky à la Maison Blanche, ont révélé au monde entier que le nouvel ordre mondial promu par l’Amérique n’était plus fondé sur les droits de l’Homme, mais sur la loi du plus fort. Nous avons alors assisté en direct aux dernières heures de la «pax americana».

Relations entre les pays du monde (Sources: Diehl et al, Edmond de Rotschild Asset Management)

Quelles priorités stratégiques pour l’Europe?

Chaque pays du monde a très vite compris qu’il n’était plus possible de compter sur les États-Unis pour assurer sa sécurité. La Corée du Sud, l’Indonésie ou encore le Japon, qui plafonnait jusqu’à récemment son budget de défense à 1% de son PIB, ont désormais de bonnes raisons de se sentir vulnérables face à la menace de voisins belliqueux.

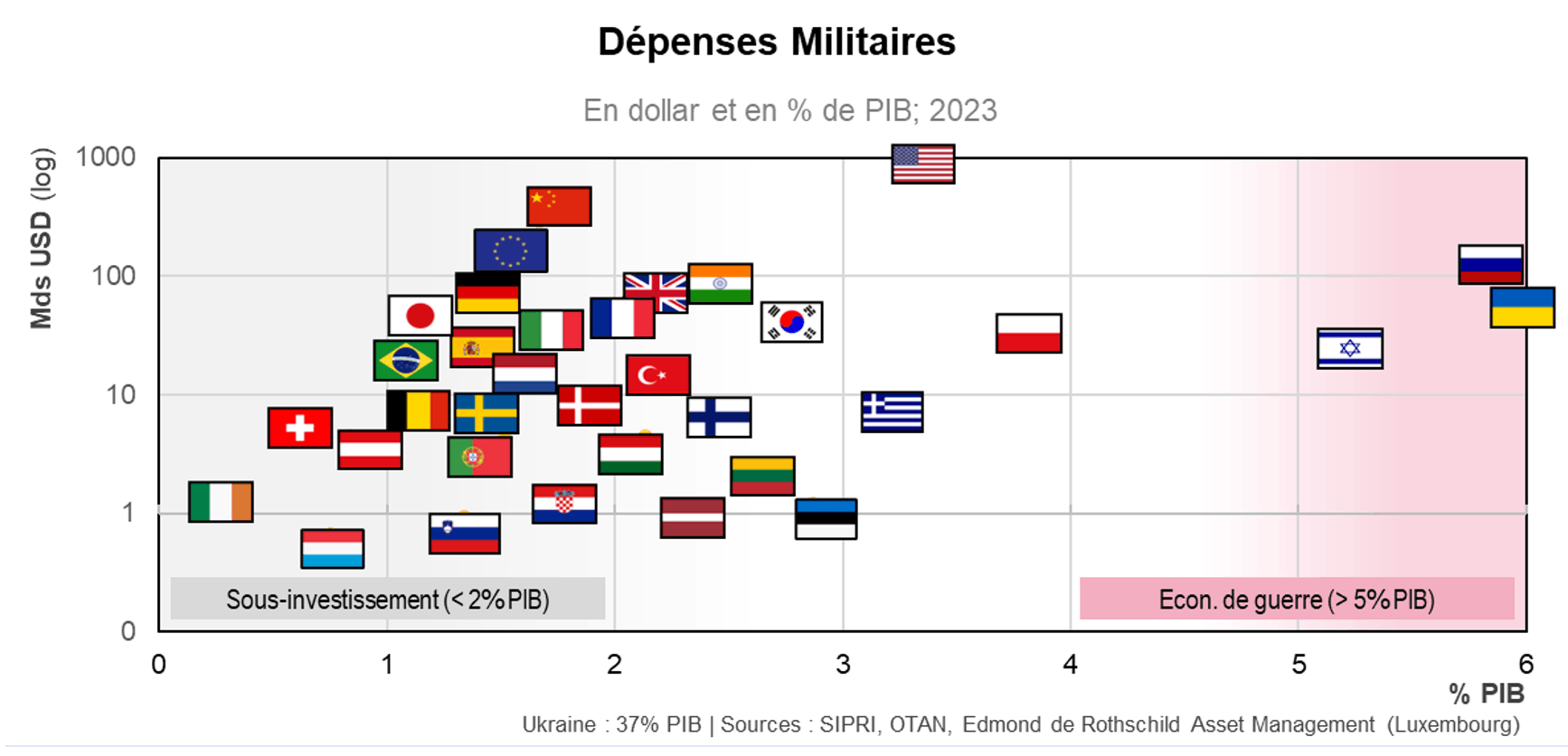

Dépenses militaires (Sources: Sipri, Otan, Edmond de Rothschild Asset Management)

Comme l’Europe dispose d’un PIB près de dix fois supérieur à celui de la Russie, il lui suffirait en théorie de dépenser un peu plus pour changer le rapport de force. Sauf que, dans la réalité, son industrie de défense accuse un retard tellement important que cela ne lui est pas possible. Afin de changer la donne, elle va donc devoir se focaliser sur trois grandes priorités.

La première consiste à mobiliser le savoir-faire là où il existe réellement. On compte sur notre continent pas moins de 19 modèles de tanks, dont la plupart ne sont produits qu’en très petites quantités, comme le Leclerc français ou le CV90 suédois, alors même que l’efficacité opérationnelle dépend avant tout de la masse. À ce jour, seule la société allemande Rheinmetall, qui fabrique le Leopard 2 considéré comme l’un des chars les plus performants au monde, dispose d’une capacité industrielle à grande échelle, notamment grâce aux synergies issues de la reconversion d’usines automobiles allemandes. La logique imposerait une rationalisation à l’échelle européenne de son savoir-faire, et s’appliquerait tout autant aux drones de combat et aux avions militaires, dont un leadership se distingue respectivement chez BAE Systems et Dassault Aviation. Il est aujourd’hui essentiel de fabriquer «européen» en quantité suffisamment large pour acquérir une réelle efficacité.

La seconde priorité consiste à assurer sa sécurité de manière autonome sur le long terme. Car l’industrie de la défense européenne, en plus d’être sous-développée, est entièrement dépendante de l’«ancien» allié d’outre-Atlantique. 63% de ses dépenses militaires portent sur du matériel américain, tandis que certains domaines cruciaux, comme la surveillance et les renseignements, leur sont tout simplement délégués. Les États-Unis sont en effet inégalables avec une flotte de 247 satellites militaires, contre 40 pour les pays européens. Dans ce domaine, il s’agirait pour l’Europe d’atteindre une taille critique afin de gagner en crédibilité. Ceci ne sera réaliste qu’à condition d’utiliser l’expertise conjointe de fleurons industriels comme Thales, Leonardo et Airbus, qui disposent de savoir-faire uniques et complémentaires en aéronautique et technologie de pointe.

Enfin, la dernière priorité consiste à combler le retard accumulé dans le numérique et à récupérer dans ce domaine une forme de souveraineté. Au XXIe siècle, l’information est le nerf de la guerre: la détenir confère un pouvoir immense tandis que ne pas la protéger rend vulnérable à toute forme de cyberattaque ou de campagnes de désinformation. Selon la firme Oliver Wyman, 92% des données numériques d’Europe de l’Ouest sont stockées aux États-Unis, sur les serveurs AWS, Microsoft Azure et Google Cloud. L’effet d’échelle dans le domaine des hyperscalers est tel qu’en l’absence de soutien stratégique, une société comme OVH Cloud, leader des solutions d’hébergement en Europe, n’avait que peu de chances de succès. La donne pourrait changer si l’Union européenne choisissait de soutenir davantage ses champions numériques tout en assurant à ses PME une protection face à une loi de marché qui n’inclut pas le critère désormais fondamental de nos enjeux souverains.

L’Europe qui n’avait mis que quelques décennies pour bâtir un espace économique florissant, ne dispose désormais que de peu de temps pour le protéger efficacement face à un monde redevenu instable et menaçant. Seule sa capacité industrielle et technologique, portée par ses entreprises, pourra assurer sa survie sur le long terme.