C’est accueilli par les crépitements des flashs des paparazzis émanant d’une installation de Malachi Farrell intitulée «Interview (Paparazzi)» que le visiteur débute le parcours. Il se trouve ainsi lui-même propulsé au rang de star. Il découvrira alors le véritable dépeçage photographique auquel se livrent les chasseurs d’images. Grâce à un ensemble de photographies représentant des paparazzis chassant en meute – dans une sorte de mise en abyme –, ce préambule a pour fonction de faire ressentir au visiteur la pression dont la star fait l'objet.

Mais l’exposition est bien plus nuancée que cela. Parcourant un demi-siècle de photographies de stars, elle se penche sur le métier de paparazzi, en abordant les rapports tout aussi complexes que passionnants qui s’établissent entre le photographe et la célébrité, jusqu’à révéler l’influence du «phénomène paparazzi» sur la photographie de mode. En associant les grands noms de la discipline, tels Tazio Secchiaroli, Ron Galella, Pascal Rostain et Bruno Mouron, à des œuvres de Richard Avedon, Raymond Depardon, William Klein, Gerhard Richter, Cindy Sherman ou encore Andy Warhol, qui se sont interrogés sur ce mythe moderne, l’exposition «Paparazzi ! Photographes, stars et artistes» a pour ambition de définir les caractéristiques d’une esthétique paparazzi.

On comprendra au fil des salles que le métier de paparazzi est une profession essentiellement masculine et que les victimes sont, en revanche, majoritairement des femmes, voire des incarnations de la féminité. Huit femmes ont particulièrement attiré l’attention des photographes depuis les années 1950: Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy-Onassis, Brigitte Bardot, Caroline et Stéphanie de Monaco, Diana Spencer, Paris Hilton et Britney Spears. Tandis qu'ils les harcelaient, les paparazzis ont en même temps participé, peut-être plus que quiconque, à l’édification du temple que notre société hypermédiatique leur a dédié. À travers leur histoire, cette section montre l’évolution des styles et des enjeux de la photographie paparazzi sur près d’un demi-siècle.

Victimes consentantes?

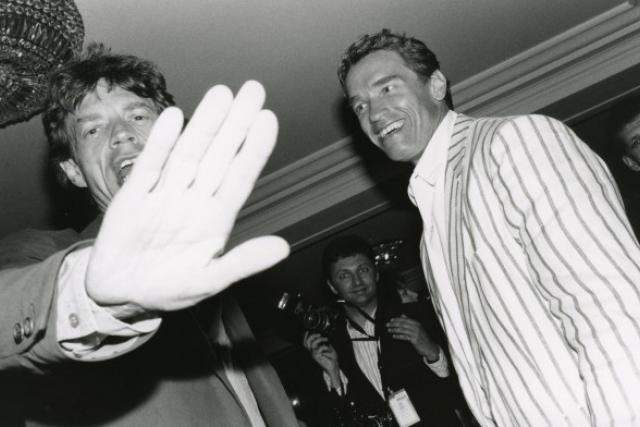

Les célébrités ne sont pas toujours les victimes passives des paparazzis. Lorsqu’elles repèrent ces derniers, elles ont le choix de collaborer avec eux en se laissant photographier ou, au contraire, de refuser la prise de vue. Leurs réactions peuvent dès lors aller du simple refus poli à l’agression. À l’inverse, elles peuvent aussi entrer dans le jeu du photographe en se montrant réceptives, voire complices.

Certains vont jusqu’à développer leurs propres astuces afin d’échapper au star system qui les contraint à être constamment dans la lumière. On pourra observer ici un panorama des différentes réactions des stars face aux objectifs des photographes à travers un ensemble de clichés des plus grands paparazzis du 20e siècle.

Les conditions dans lesquelles les paparazzis opèrent génèrent une esthétique particulière: la rapidité et l’improvisation avec laquelle ils prennent la photographie ont des conséquences sur la composition de l’image. Le téléobjectif, utilisé de loin, ou le flash, employé de près, ont tendance à l’aplatir. La réaction des célébrités se protégeant le visage de la main est ainsi devenue le leitmotiv de l’agression médiatique. Depuis les années 1960, cette esthétique a inspiré nombre d’artistes du Pop Art, du Post-modernisme ou de courants plus contemporains, de Richard Hamilton à Paul McCarthy en passant par Valerio Adami, Barbara Probst ou Gerhard Richter.

Jusqu’au 9 juin au Centre Pompidou Metz