Ce mercredi 14 septembre, la Commission européenne s’est une nouvelle fois penchée sur la question de . Après avoir présenté, une semaine plus tôt, une première salve de propositions étudiées dans la foulée par le Conseil européen de l’énergie le vendredi 9 septembre, elle a ainsi affiné une série de mesures qui seront à nouveau présentées aux ministres européens de l’Énergie le 30 septembre prochain. Des mesures pour tenter d’enrayer la flambée du prix du gaz, mais aussi réformer ce fameux marché européen de l’électricité.

Demande, offre et «merit order»

Un marché de l’électricité qui pose bien des soucis et dont le fonctionnement reste globalement assez flou. En fait, on peut le voir comme une sorte de plateforme qui rassemble les producteurs (c’est-à-dire les propriétaires des centrales électriques) et les fournisseurs (qui leur achètent l’électricité et fournissent ensuite celle-ci aux particuliers et aux entreprises). Ce marché de gros de l’électricité est basé sur la loi de l’offre et de la demande, les producteurs déterminant l’offre, les fournisseurs la demande.

L’offre est ainsi composée des nombreuses centrales de production d’électricité, ces dernières étant issues de diverses filières, l’électricité pouvant être produite de manière renouvelable (éolienne, solaire, hydraulique, etc.), grâce au nucléaire, mais aussi au charbon ou au gaz.

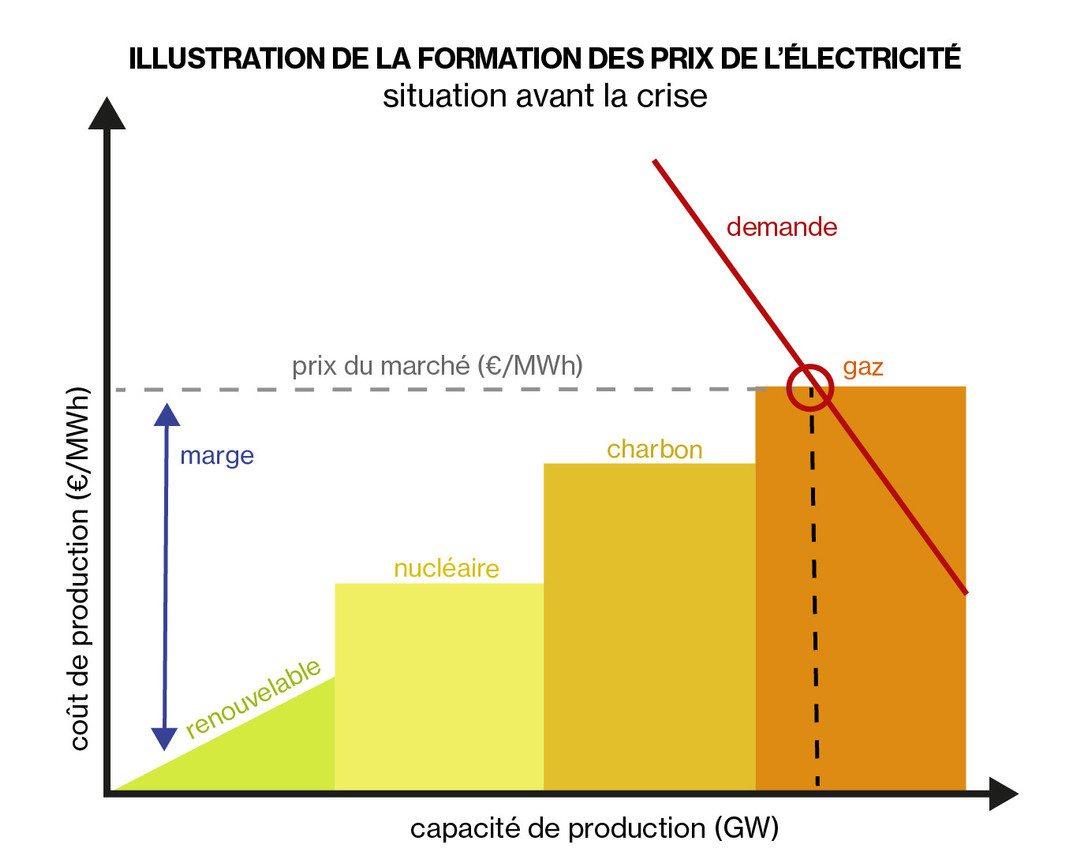

Chaque centrale possède une capacité et un coût de production marginal qui lui sont propres. Elle est sollicitée en fonction de ce coût de production, et cela, selon un ordre croissant. C’est ce qu’on appelle le «merit order» (ou «préséance économique» en français). L’idée est donc d’empiler les moyens de production en appelant d’abord ceux qui ont les coûts d’exploitation les plus faibles – à savoir le renouvelable –, pour finir par les plus coûteux – le nucléaire, le charbon et le gaz – au fur et à mesure que la demande augmente.

Un prix qui n’est pas un coût moyen

Quant au prix du marché, il est déterminé par l’intersection entre l’offre et la demande, comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous (qui n’est là qu’à titre indicatif, afin de comprendre les mécanismes, les échelles n’étant pas représentatives des données réelles). Ce prix du marché est celui auquel tous les fournisseurs achètent le mégawattheure (MWh) d’électricité aux producteurs sur ce marché de gros (et qu’il ne faut pas confondre avec le «prix de détail», qui est celui payé par les consommateurs). Il n’est donc pas fixé en fonction d’un coût moyen, mais à partir du coût de production de la dernière centrale utilisée pour satisfaire la demande. Un mécanisme qui s’explique aisément: si les tarifs étaient inférieurs, l’exploitant de la centrale en question n’aurait aucun intérêt à faire fonctionner celle-ci.

Figure 1. (Infographie: Adrienne Nelissen/Maison Moderne)

Cette représentation du marché de l’électricité est évidemment un rien simplifiée. Diverses petites subtilités s’y ajoutent dans la réalité. Comme des traders, par exemple, qui interviennent également pour acheter et vendre sur le marché. Ou le fait qu’il n’existe pas qu’un seul prix du marché européen pour l’électricité, mais bien plusieurs. Et cela en raison de la présence de sous-marchés dictés notamment par les réseaux d’approvisionnement en électricité présents dans chaque pays, mais aussi la capacité de chaque territoire à produire cette électricité.

Néanmoins, cette représentation permet de comprendre facilement le problème que connaît actuellement l’UE avec le gaz naturel, mais aussi certaines mesures d’urgence préconisées par la Commission ce mercredi.

Dépendance au gaz

Ainsi, concernant le gaz, la flambée des tarifs que l’on observe depuis l’automne 2021 – conséquence de la reprise économique post-Covid, celle-ci étant aggravée par la guerre en Ukraine – a mécaniquement provoqué l’explosion, à son tour, des coûts de production des centrales de fabrication d’électricité par transformation de gaz.

L’Europe étant encore trop largement dépendante de ces dernières pour la production de son électricité (soit 18% en 2021), cette hausse se reflète directement sur le prix du marché. Comme tout le monde le constate aujourd’hui. Et cela, dans des proportions bien plus importantes encore que le montre le graphique explicatif ci-dessous. Certains tarifs ont ainsi été multipliés par plus de dix en un an et demi.

Figure 2. (Infographie: Adrienne Nelissen/Maison Moderne)

Un deuxième plan de réduction de la consommation

Partant de ce constat, et de la Commission.

Un premier levier pouvant servir à faire baisser le prix du MWh saute pratiquement aux yeux lorsqu’on regarde le graphique ci-dessus: jouer sur la demande en électricité. C’est-à-dire, réussir à faire baisser celle-ci de manière à déterminer un prix du marché inférieur à celui en vigueur actuellement (voir le graphique ci-dessous). C’est une tactique sur laquelle l’Union européenne table déjà. – qui a donné lieu au Luxembourg à la , présentée le jeudi 8 septembre –, le prouve.

Mais cet effort n’est apparemment pas suffisant. D’où la proposition d’un autre plan de réduction de la demande en matière d’électricité. Celui, qui cible les pics de consommation, a été précisé ce mercredi par la Commission.

Cette dernière propose l’obligation de réduire la consommation d’électricité d’au moins 5% pendant certaines heures de pointe de prix. «Les États membres seront tenus de déterminer les 10% d’heures pour lesquelles le prix attendu est le plus élevé et de réduire la demande pendant ces heures de pointe», précise l’instance européenne.

Figure 3. (Infographie: Adrienne Nelissen/Maison Moderne)

Un autre levier assez évident pour enrayer l’augmentation du prix du gaz serait d’essayer d’augmenter l’offre actuelle, en mettant évidemment l’accent sur le renouvelable (voire le nucléaire) plutôt que sur la fabrication via les énergies fossiles. Ce qui correspond donc à investir encore davantage dans des technologies plus durables et moins chères en termes de production d’électricité.

Une politique que mène déjà beaucoup de membres de l’UE, dont le Luxembourg. À l’image, par exemple, . Cependant, on le comprend, un tel plan d’action demande du temps, les retombées positives ne se matérialisant souvent qu’à moyen, voire long terme. Et cela, alors que le coût d’investissement pour l’installation de ces technologies est, lui, élevé. Ce n’est donc pas vraiment la réponse rapide qu’attend la population touchée par la crise actuelle.

Taxation des superprofits

C’est, par contre, davantage le cas de la qu’ont prônée en fin de semaine dernière les ministres européens de l’Énergie et qu’a confirmé ce mercredi la Commission, via l’instauration d’un plafonnement temporaire des recettes des producteurs d’électricité à faibles coûts de production (telles que les énergies renouvelables, le nucléaire et le lignite). «L’idée est de collecter des fonds sur ces superprofits et de recycler ceux-ci en direction des consommateurs», avait expliqué (déi Gréng), le ministre de l’Énergie, après le Conseil européen.

«Ces producteurs ont réalisé des recettes exceptionnelles, alors que leurs coûts d'exploitation sont restés relativement stables», a argumenté en ce milieu de semaine l’instance exécutive de l’UE.

Des recettes et des marges, parfaitement visibles sur les trois graphiques ci-dessus, qui placent ces producteurs parmi les grands gagnants de ces derniers mois. De quoi donc sans doute justifier cette taxation (qui devrait être toutefois mesurée, histoire de ne décourager personne). Tout comme d’ailleurs les bénéfices générés actuellement par des activités dans les secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage motivent, aux yeux de l’Europe, la proposition de mettre en place une contribution de solidarité temporaire sur ces mêmes bénéfices.

L’Europe espère ainsi parvenir à prélever plus de 140 milliards d’euros (117 via le plafonnement des recettes et 25 via la contribution de solidarité), lesquels seront donc réservés aux États dans le but d’aider les entreprises et les foyers.

Et la scission du marché?

Terminons enfin en évoquant un mécanisme que les instances européennes n’ont pas encore jugé bon d’utiliser, mais qui pourrait revenir sur le tapis prochainement: scinder le marché actuel en plusieurs parties. En isolant ainsi certaines centrales. À savoir, celles de production d’électricité à faibles coûts de production (le renouvelable donc, voire le nucléaire), séparant donc celles-ci des énergies fossiles.

Une telle scission pourrait permettre d’obtenir un prix du marché bien plus bas pour l’électricité issue du renouvelable (et du nucléaire), tout en évitant les superprofits actuels. Le coût lié à l’électricité issue de l’énergie fossile, lui, ne bougeant pas vraiment sur son propre marché. Un mécanisme intéressant sur le papier qui pourrait toutefois renfermer un effet pervers: une diminution trop importante des profits dans un secteur du renouvelable où les frais d’installation sont importants ne pousserait-elle pas certains acteurs à ne plus s’engager dans cette voie-là? Et cela alors qu’on sait à quel point la lutte contre le changement climatique est une priorité pour l’UE…