Cela fait plus de six ans que Carine Krecké (née en 1965) travaille sur cette recherche qu’elle va présenter à Arles à partir de juillet. Et elle a bien failli «Perdre le nord» justement, titre qu’elle a choisi de donner à l’exposition qui en découle et qui sera présentée dans la Chapelle de la Charité, à Arles, à l’occasion des Rencontres de la photographie 2025. Cette exposition est rendue possible à la suite de sa nomination en tant que lauréate du Luxembourg Photography Award 2025, qui lui donne la possibilité d’exposer aux Rencontres d’Arles. Son point de départ? Une enquête qu’elle initie en 2018 sur la guerre en Syrie, après la découverte fortuite d’une série de photos sur Google Maps montrant la destruction d’Arbin, une ville de la banlieue nord-est de Damas. Et cette question qu’elle se pose: «Comment percevoir la guerre ?»

Images satellite et réseaux sociaux

Carine Krecké s’intéresse depuis de nombreuses années à la question de l’archive, des images satellite, des traces du pouvoir et de la surveillance de masse. Elle s’approprie volontiers des données en source ouverte ou l’intelligence géospatiale pour réaliser des œuvres documentaires et littéraires qui brouillent les frontières entre réel et fiction.

«Nous sommes abreuvés d’images au quotidien, tout le temps, et nous ne percevons la guerre que depuis nos écrans», introduit Carine Krecké. «Nous recevons des flux continus d’images de maisons éventrées, de villes bombardées, de groupes de réfugiés fuyant leurs terres… Ce n’est que chaos et souffrance en boucle et nous finissons par y être indifférents. Je suis aussi interpelée par le travail des photojournalistes, qui font un travail formidable, avec beaucoup de précision. Mais en même temps, je suis dérangée par cette recherche de spectaculaire. On devient résistants à ces images et on se retrouve confrontés à la banalisation de la violence. Aussi, je me suis demandé s’il était possible de voir la guerre autrement, avec une autre perspective.»

Elle choisit alors, comme elle a déjà pu le faire dans d’autres travaux précédents, d’étudier les cartes satellite. «Quelle est la bonne distance pour regarder la guerre?», se demande-t-elle. «Si on est trop loin, on ne comprend pas ce qu’on voit, mais si on est trop prêt, ça ne va pas non plus, car on devient trop impliqué. J’ai visité la Syrie à travers les images satellite. On y voit les villes pulvérisées et l’étendue des destructions. Il y a aussi des zones plus désertiques, dans le nord-est, où certaines formes étranges apparaissent vues du ciel. Ce sont des territoires qui ont été sous le joug de l’État islamique. Ces images ne sont pas faciles à trouver, mais avec de la patience, on y arrive.» Elle plonge aussi au cœur des réseaux, officiels ou sociaux, et explore les récits de destins tragiques, collectifs et individuels, entre en contact avec des Syriens. «Certaines images de Google Earth sont complétées par des points bleus», explique-t-elle. «Ces points correspondent en fait à des photos de lieux qui sont déposées par des utilisateurs locaux. J’ai cherché à entrer en contact avec ces personnes et j’y suis parvenue grâce aux réseaux sociaux. J’ai retenu cinq à dix personnes dont j’ai conservé les récits et que j’ai intégrés dans mon travail.»

Une élaboration en bonne compagnie

Le 17 juillet, elle est contactée par Lët’z Arles, qui lui annonce qu’elle est lauréate de l’appel à projets pour la participation 2025. Premier choc. Puis, le 8 décembre dernier, autre choc avec la chute de Bachar al-Assad. «Avec la chute du régime, j’avais tout à coup beaucoup plus de liberté de partage des informations, car moins de crainte de représailles pour les personnes avec qui je suis en contact.»

Mais il reste un défi énorme, celui de donner une forme à toute cette matière collectée au fil des années. Si elle a commencé cette investigation seule, elle est rejointe en cours de développement par sa sœur jumelle, qui intervient sur ce projet comme collaboratrice. «Je suis un témoin privilégié de la recherche de Carine. J’ai vu à quel point sa recherche est devenue addictive, obsessionnelle, et aussi très frustrante. Elle est devenue en quelque sorte une experte de ce conflit, connaissant parfaitement le terrain, sans jamais y avoir mis les pieds, mais c’est une connaissance fragile, qui n’est pas académique.» Elle est aussi épaulée par Kevin Muhlen, directeur du Casino Luxembourg et qui suit depuis de nombreuses années le travail des sœurs Krecké. «J’interviens ici en tant que commissaire invité. Ensemble, nous formons une équipe complémentaire», souligne Kevin Muhlen.

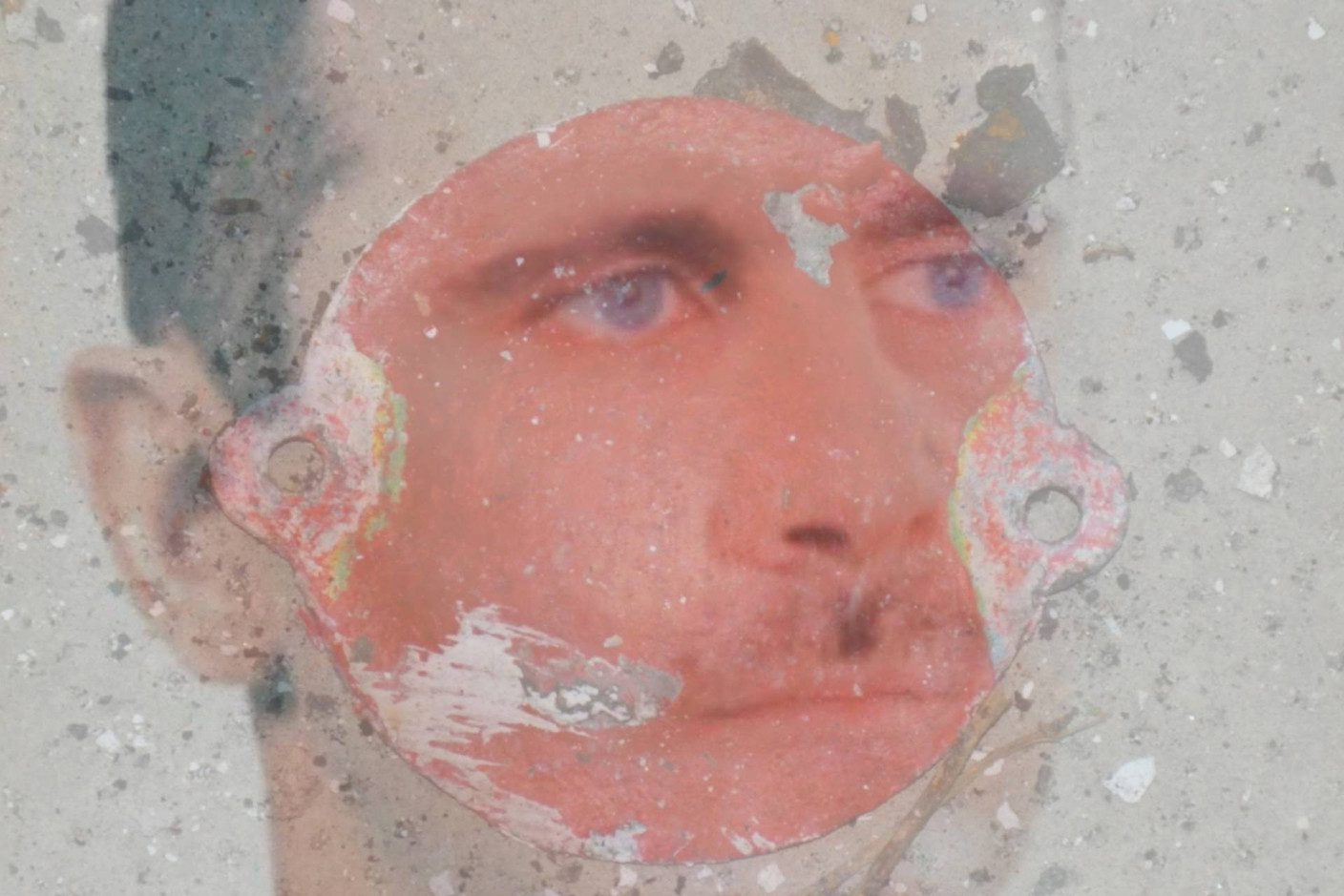

De toute cette investigation, elle retient des images qu’elle monte en un court métrage qu’elle intitule «Trop loin, trop près» et qui explore la guerre à partir de photos satellite ou au contraire d’images d’une proximité exagérée, à quelques centimètres du sujet. Mais étonnamment, ces regards opposés finissent par se confondre, faisant disparaître nos repères. Elle réalise aussi un ensemble de vidéos «Prête-moi tes yeux», qui proposent le point de vue de protagonistes sur le terrain, sans toutefois adopter une approche purement documentaire. Ces vidéos seront montrées dans un dispositif scénographique imaginé par Nico Steinmetz, qui permet de créer un équilibre subtil entre la mise en valeur des vidéos et le respect de l’architecture de la chapelle baroque. À cela s’ajoute une œuvre littéraire, «The Yellow Men», un dialogue de fiction qui «déplace la question du témoignage vers celle de la fabulation».

L’exposition sera complétée par une publication, qui ne sera pas un catalogue d’exposition, mais un véritable livre d’artiste, et un retour de l’exposition est prévu au Luxembourg, au Casino, en 2027.

«Perdre le Nord», Chapelle de la Charité. Du 7 juillet au 5 octobre dans le cadre des .