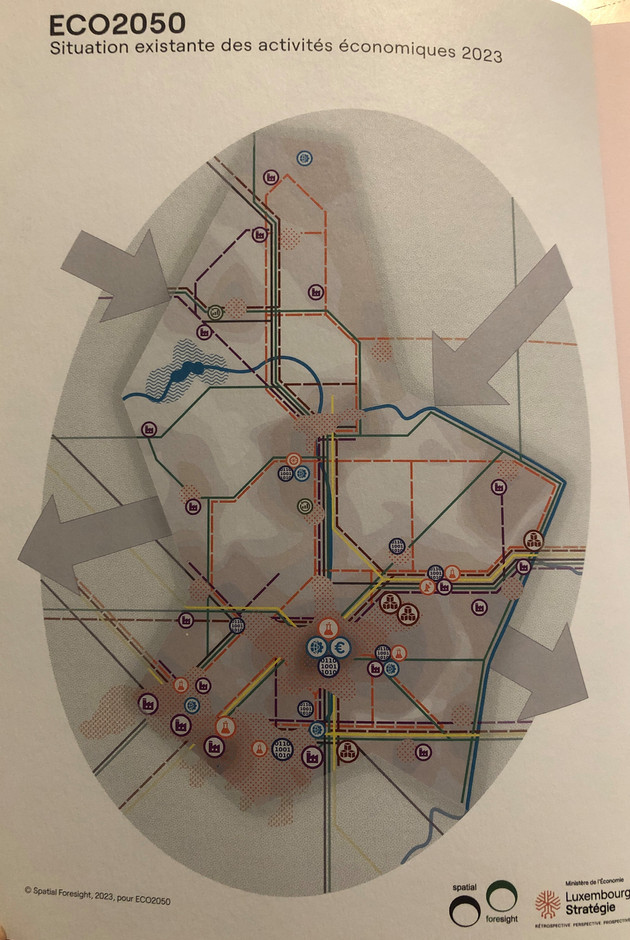

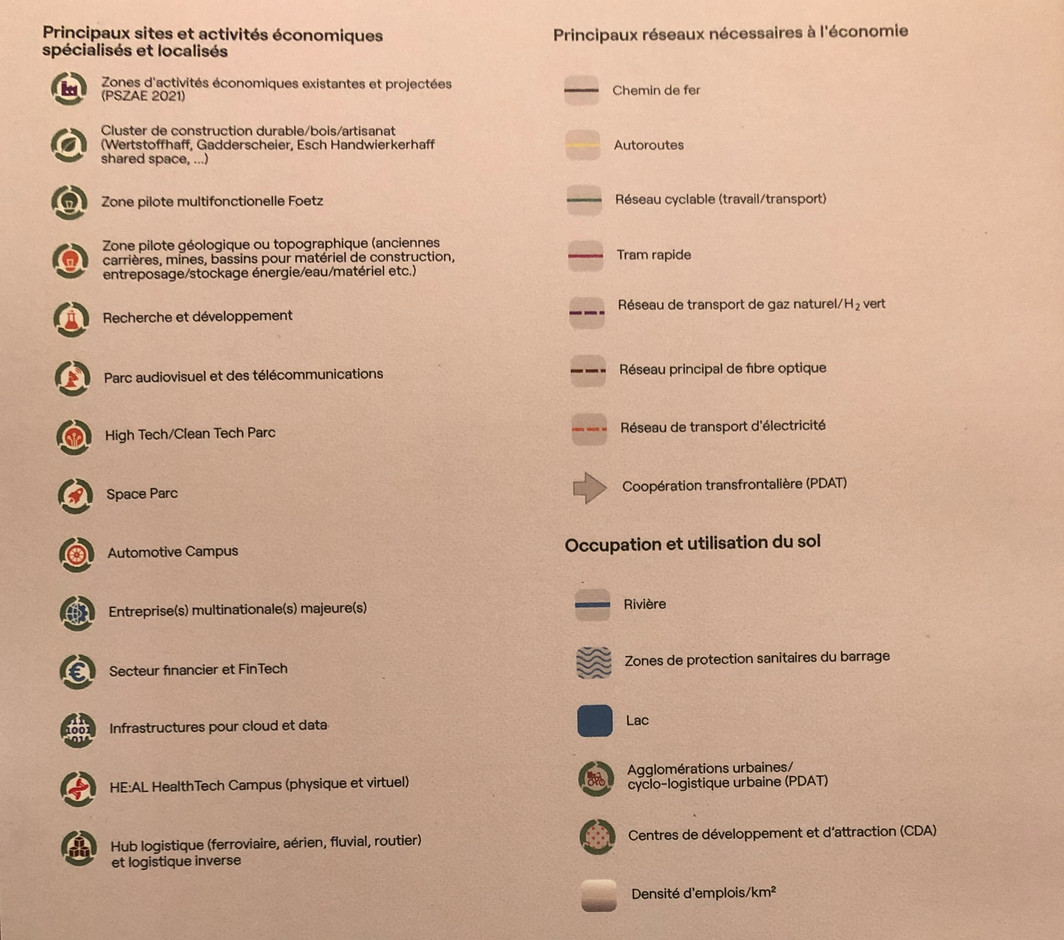

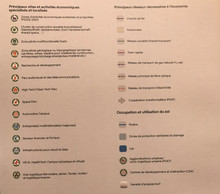

Le symbole «euro», pour le secteur financier, dans la capitale. Des cartons, pour la logistique, au Sud et à l’Est. Des petites usines violettes, pour l’industrie, sont quant à elles disséminées un peu partout dans le pays. Tandis que recherche et développement, data, santé et espace se concentrent dans des hubs bien précis, autour de Luxembourg ou d’Esch-sur-Alzette.

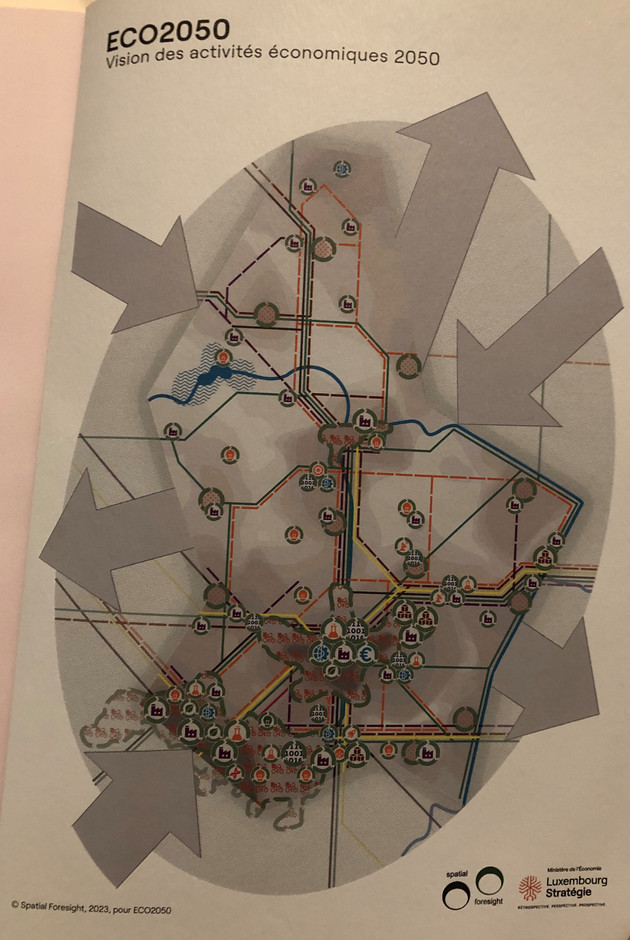

Cette carte représente ce à quoi pourrait ressembler l’économie luxembourgeoise en 2050. Elle a été présentée par la responsable de Luxembourg Stratégie, Pascale Junker, Une autre montre la situation en 2023.

Comme la vision Eco2050, cette carte est «prospective», définit Pascale Junker. «Cela pourrait, au conditionnel, aller dans cette direction». Pour l’élaborer, Luxembourg Stratégie s’est basée sur des plans existants: le , «qui vise 0 artificialisation des soles en 2050», le les plans sectoriels ou encore les zones d’activité.

«Nous avons pris tout cela pour nous demander: que peut-on faire pour avoir une activité économique qui va avec les limites biophysiques?»

Activités circulaires et zones pilotes

Premier constat: toutes les activités économiques sont entourées d’un cercle vert. Parce qu’elles devront devenir «circulaires et zéro carbone» d’ici 2050. Comment? En rapprochant les zonings des P+R pour éviter la multiplication de parkings où chacun vient avec sa voiture, illustre Pascale Junker. Pour réduire les déplacements, une autre tendance se développe dans cette carte prospective: «travailler d’où je suis, avec un accent sur le télétravail».

En parallèle, «on a des choses qui ne sont pas délocalisables». On note des spécialisations géographiques dans des secteurs clés: l, le à Kockelscheuer et à Belval, …

La carte contient des points orange, pour «garder de la place pour l’inconnu». Et notamment pour des «zones expérimentales pilotes». Cela concerne aussi bien le stockage en énergie, en matériaux, que l’industrie du recyclage par exemple. Des zones pilotes pour lesquelles «une collaboration est nécessaire, en Grande région et au-delà», estime Pascale Junker. «Nous n’allons pas collecter des pots de yaourt uniquement au Luxembourg.»

Comment ces secteurs, ainsi cartographiés, vont-ils se diversifier pour devenir plus durables? Pascale Junker cite plusieurs opportunités. Dans de nouveaux services (comptabilité, conseil et notation carbone), l’industrie (matériaux légers, équipements de transition) et l’artisanat (construction eco design, réparation), des technologies de pointe, des start-up de la donnée et la recherche et développement (IA, health tech, adaptation climatique, space tech), une construction circulaire et durable (urban mining, bio sources, autoconsommation énergétique), une agriculture innovante et durable (adaptation au climat, fermeture du cycle des nutriments, périurbaine, voire urbaine) et une finance verte et inclusive, notamment via la fintech.

Un milliard d’euros par an pour la transition

Eco2050 estime le marché des investissements de transition d’ici à 2050 à 1 milliard d’euros par an au Luxembourg, à 1.000 milliards pour l’Union européenne et à 10.000 milliards pour le monde entier.

Comment appliquer cela, en tant qu’entreprise? Luxembourg Stratégie se place dans une position d’accompagnement. «Ce n’est pas à nous d’entrer dans l’opérationnel. Les gouvernements ou entreprises peuvent se dire “ok, on m’indique que la digitalisation la plus compétitive doit être celle qui a la moindre empreinte environnementale. Donc je vais, en tant que business, m’outiller dans cette direction”.»

Pour rappel, Luxembourg Stratégie n’a pas pour objectif de choisir un scénario, , mais de prévoir certaines mégatendances afin de pouvoir s’y préparer.

Ceci via dix briques, détaillées en juin dernier: l’autonomie stratégique ouverte, la circularité, l’humain/le savoir/le bien-être au cœur de l’économie, la transition digitale, écologique et sociale, la redondance stratégique/stockage stratégique/solutions vitales, la simplification des procédures, l’adaptation du système de santé, la diplomatie économique durable, les finances publiques soutenables et la promotion de l’anticipation comme méthode de gouvernance.